学び合い、それは巡り合い

最終日の朝は晴れだった。

1月の半ばにやってきて、2月の半ばに帰ってゆくまで、空のほとんどは厚い雲に覆われていた。視界の多くは雪や霧で遮られていた。

しかし経験は彩りに満ちていた。少なくとも7人の帰り際、青年たちの瞳にはそう映っていた。

この1ヶ月を通して、一人ひとりは何を得て、何を失ったのだろう。

感動と苦しみは、彼ら彼女たちをどこへ向かわせるのだろう。

そして私たち大人は、どのように向き合い、何をともに気づき(築き)合えるのだろう。

...

..

.

動かなければ、ぶつからない。

日本から8,000km離れたこの地では、ほとんどすべてが初めての体験だったに違いない。

街の色、人の音、空気の香り。出会うことのなかった世界を目の前にして、五感はおおいに刺激を受ける。

ここで怖さを感じるか、ワクワクを感じるかは人それぞれ。大体が両者が入り混じった奇妙な感覚の中にいる。

そこで少しずつ、表面的な情報の裏に、人々の生活と、つながり合うコミュニティと、その間で織りなされる文化を垣間見るようになる。

着いて間も無く人口3万人の島へ向かい、ホームステイをした1週間で、一気に大雑把な印象がはっきりとした実感に変わったはずだ。

自然との共生、島人としてのアイデンティティ、日本とは違った"田舎感"。

言語化することはなくとも、細部を観察し、深部を感じ取ることを繰り返しながら、着実に変化していく、今まで見えた世界と、これから見える世界。

その中で少しずつ、しかし大胆にアップデートされてゆく、ものごとの捉え方、考え方。

それが最も如実なのが、とっても近いのに、まったく違う他者との出会いと関わり。

たとえば現地の学校、そこに通う同世代の生徒たち、そして相対する立場としての教師たち。

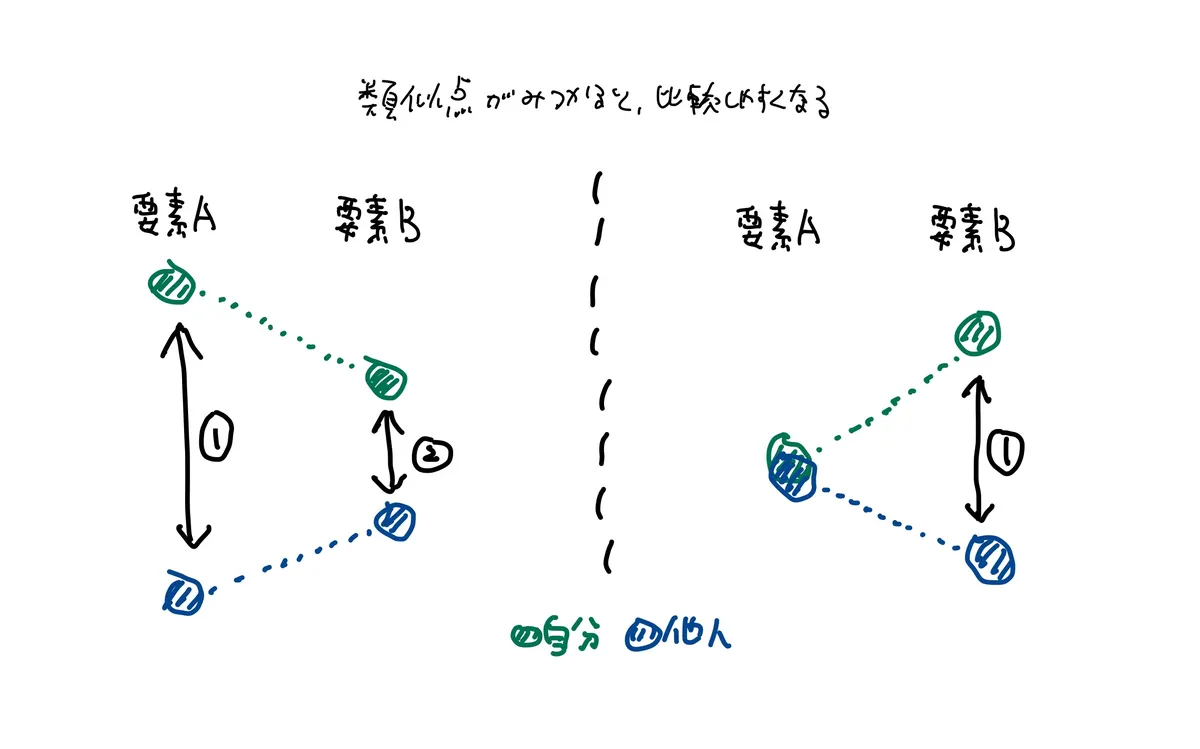

すべてが異なれば起点を見つけることはできず、比較することはとても難しい。

しかし普段身近にあるものを通して、当事者となり想像を働かせることで、違いを感じるだけでなく距離を測ろうとする意識が芽生える。

堂々とした建物の作りやシンプルで広々とした空間設計から、壁に貼られている情報の数々やカフェテリアの位置に至るまで、あらゆる"当たり前"が覆されていく。

自分たちよりもずっと大きくて物静かだけど、個性や主体性を尊重する、接したこともない生徒たち。そしてただ"teacher"として学びを与えるだけでなく、"mentor"として内面とも向き合い寄り添う教師たち。

そこにあるコミュニティとしての学校が、自分たちのそれとはあまりに違うことに驚き、慄く。そして新たな可能性を前に、果敢に学び取ろうとする。

そこで初めて、意識することのなかった壁にぶつかる。コミュニケーションの壁である。

人と人の繋がりにおいて、言語は接続と隔離の両方の役割を果たすのだろう。そのコミュニティから学ぼうとすれば、そこで話されている言語に触れることになる。それが自分の操れるものとまったく異なる場合、そこには不自由と不正確がつきまとう。

時間がかかるけど、越えなければいけない壁。越えたくても越えられない壁。そこに意識が変革するきっかけがあるのかもしれない。

たとえばこのように自ら行動を起こすことで、障害の存在に気がつく。上のような壁かもしれないし、崖かもしれないし、あるいは天井かもしれない。

自分に何が足りないのかを、否が応でも突きつけられる。そこに苦しみがあり、その先に無数の道筋が広がっている。

これまでと違った環境に身を置き学びを深めるということは、可能性と同時に限界を知り、その間のある苦しみとの付き合い方を模索するということ。

そこにきっと、成長の鍵がある。

...

..

.

ひとりを見つめ合う。

仲間の存在は成長を約束してくれるだろうか。

答えはおそらくノー。

成長を妨げることは簡単だが、本当の意味で支え合うことはとても困難。お互いに優しさと厳しさを必要とするからだ。

異国の地で居心地のいい仲間たち。譲り合ったり慰め合ったり、足を引っ張り合うことだってあるだろう。

周りの目を気にして自分の強みを発揮できないことへの苛立ち。あるいは周りの輝きに対して積極性を見出せない自分への焦り。

少しでもネガティブな感情に足を引っ掛けると、そのまま前に進めなくなる感覚になる。

仲間を大切に思う気持ちが強いほど、それは仇となりうる。

では質問を変えてみる。

仲間の存在は停滞を打破してくれるだろうか。

答えはイエス。

立ち止まってしまうことは誰にだってある。そんな時間も無意味ではない。でもいつまでももたついてはいられない。

そんな時に励ましてくれて、溺れそうな自分を掬い上げてくれる仲間の存在に気づけることも、異国の地ならではかもしれない。

孤独を辛く切なく感じるのは、"ひとり"で抱え込まなくてはいけないと感じているから。

孤独を愉しむことができるのは、"ひとり"で抱え込まなくても大丈夫と分かっているから。

1週間しかなければ難しかっただろう。

でもみんなには1ヶ月あった。

いろんな場所で、いろんな時を過ごし、仲間との距離感や関わり方も変容していったことだろう。

このように、何を学ぶかだけでなく、誰と学ぶかという部分に着目してみよう。

そうすると、新しい土地で新しいことを学ぶ行為において、仲間の存在がどれだけ得られるものの価値を左右するかは想像してもしきれない。

ひとりで自分を見つめることと、それを仲間との繋がりの中で見つめ合うこと。

ポジティブかネガティブかではなく、どちらも大切な時間と捉えることができたのであれば、きっとそれはかけがえのない財産である。

...

..

.

やり切ってもやり切れない。

一人ひとり程度は違えど、この感覚を意識してみるといいのかもしれない。

今回の1ヶ月でやり切れたこと、いろいろあるだろう。

たとえば何かに必死で取り組み、それを人前で発表すること。

繰り返し繰り返し試行錯誤して、それでも納得できなくて、立ち止まって考えて、進んだり妥協したりしながらようやくカタチになったものを、目いっぱい披露する。

その結果どれだけ自分自身が多くの課題を感じたとしても、得られる達成感は大きい。

終わったと同時に、笑顔と拍手に包まれるからだ。想いを受け入れられたことへの安堵、そして学びを認められたことへの誇らしさ。

その時の経験、あの瞬間の光景が、次のステップに向かうための原動力となる。

すべてを振り返る必要はない。心と体ははっきり覚えているから。

大切なのは、一時的でもその出来事を自分自身が認めること、そして成功や失敗にとらわれずに次の工夫に意識を向けること。

やり切れたこととやり切れなかったことは、切り分けられない。

達成の中にだって挫折は見出せるし、後悔の中にだって納得は存在する。

だからどちらか一方に注目を集めすぎることなく、どちらともにスポットライトを当てながら、自分だけの舞台演出を考えてみると楽しみが増すのではと思う。

やり切ったことを見落とさず、かといってやり切れなかったことに肩を落とさず、うまく上を向いて進めるように。

...

..

.

刺すつもりが刺されてる。

オトナとは厄介なもので、コドモに対して自分が出来ないことばかり教えたがるし、準ずることのできない規律ばかり守らせようとする。

オトナとコドモの境目がどこにあるかは置いておき、世代が違えば立場が異なる。そこに自然と教える側と教わる側の二項対立が生まれる。

この関係性は、ほとんどの場合揺るがない。親が子と入れ替わることも、教師と生徒が入れ替わることも、"ごっこ"でない限りあり得ない。

この構図を支配するのは、年齢という絶対値であり、さらにそのベースにある時間という不可逆性である。

時間という枠組みの中では、若返ることはおろか、人より早く歳をとることも、遅く歳をとることもできない。そこにあるのはいつ歳を数え終わるかの差だけである。

歳を重ねたほうが、世の中の仕組みが分かったほうが、楽に生きれると思う若かりし時期が誰にだってあるだろう。

でも実際はその逆で、オトナとは矛盾と向き合い苦しむか、徹底的に無視して歳だけ重ねるか、その間で彷徨うかのいずれかである。

時間という概念が人生を支配し、他者との共生に影響を及ぼす以上、あらゆる教育的な営みにおいて、当たり前のように存在するオトナとコドモの関係性をこそ、まず最も重要視するべきではないだろうか。

つまりここからが本題かもしれない。

準備、期間中、その後と、この1ヶ月の期間に対してたくさんのオトナが関わっている。コドモの学びに対して、環境を整える役割があるからだ。

だから自然と、"自分たちがプログラムを作った"とか、"自分たちが行程を手伝った"と思っている。もちろん事実ではある。

ただ一方で、コドモたちが参加し学び成長してはじめて、プログラムが形づくられると考えたらどうだろう。

今度はオトナがコドモの成長から学ぶ番、というのはアリだろうか。

話し合うことが言葉のキャッチボールであるように、学び合うことが双方向に起こってもいいように思う。

それが自然に成立して、まるで年齢や立場など関係ないかのように、それぞれがそれぞれの"若さ"をもって有機的な気づきと学びの相互作用が多発するような状態。

あるいはオトナが用意する環境の中に、場所やヒト、道具などの物理的要素だけでなく、"向き合う姿勢"という心理的要素も含めてしまうのはどうだろうか。

そのほうがむしろ、挑戦しやすい環境は整えやすいように思う。失敗した時の痛みも、その後のリカバリーも、一緒に経験せんとする覚悟が生まれてきそうだ。

国が違えば、向き合う姿勢も違う。

そのギャップに、まずは打ちのめされること。そして優劣や善悪の向こう側にある本質を捉えようとすること。

先ほどとは逆に、まったく違った要素の中に、相通ずるものを探り当てる。

そこで初めて、今までとまったく逆の視点に立って周りを見渡すことができるようになる。

確かにここまでの内容で触れている、動かなければ〜とか、ひとりを〜とか、やり切っても〜とかいう言葉たちは、コドモたちに向けて放ったようで、自分自身につき刺さっている。

純粋に紡がれたメッセージほど、自分が受け手となっていることに気がつく。

コドモたちに対して、いつの間にか増えていた年齢や凝り固まった知識でしか歯が立たなくならぬよう、学び起こし、学び進めることを心がけてみたい。

そこではじめて、本当の学び合いが実現するのだろう。

コドモとの向き合い方を変えることで、オトナであることの価値が顕在化し、それが波及して、コドモであることの価値がより輝きを増すはずだから。

...

..

.